"على طول برج المراقبة، رصد الأمراء المشهد،

والنساء يرحن ويجئن والخدم حافي الأقدام.

بعيداً في الخارج، مُواء القط البرّي،

اقترب فارسان، وعَوَت الرياح.

(بوب ديلان، "على طول برج المراقبة")

يأتي هذا المقال، كغيره من المقالات التي ستنشر خلال هذه السنة دون شك، ليذكرنا أن عام 2013 هو ذكرى مرور عقدين على توقيع إعلان مبادئ أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. إن صمود ذلك الإتفاق الذي كان يفترض أن يكون لمدة خمس سنوات مؤقتة، أصبح موضع دراسة وإهتمام متزايد من قبل كل من صانعي السياسات والأكاديميين والمنظمات الدولية والجهات المانحة والجمهور الفلسطيني بشكل عام. في حين أن مثل ذلك الإهتمام كان متوقع، لدواعي حنين العودة إلى مرحلة عملية السلام في التسعينات ولضرورة تغذية "طواحين وسائل الإعلام" بمثل هذه "الأخبار"، فإن بعض ركائز إطار أوسلو الأساسية، بما فيها الاقتصادية، تواجه تحديات متزايدة على الأرض اليوم.

صحيح أن الركيزة الأساسية لأوسلو، التعاون الأمني الإسرائيلي- الفلسطيني، أضحت اليوم متينة وغير أنها قابلة للمساس بها – كونها كانت وما زالت "السر الدفين" لترتيبات أوسلو من وجهة النظر الإسرائيلية. مع ذلك يتم إختبار متانة هذا التنسيق يومياً عند نقاط التماس من قبل شعب ضاق صدره من هيمنة منطق "الأمن الإسرائيلي أولاً". لكن "ترتيبات الحكم الذاتي" والنظام السياسي الذي أوجدهما أوسلو فقدا مصداقيتهما، وسأم الشعب الفلسطيني من عدم تحقق الوعود بالتحرير وإقامة الدولة. وفي ذات الوقت، أخذ نظام سياسي إنشقاقي "يحكم نفسه" يتجذر في غزة، وهكذا لا نتمتع بحكومة فلسطينية واحدة فقط، بل بحكومتين متوازيتين كما يصورهما العالم أحياناً. أو كما يرانا الآخرون أحياناً.

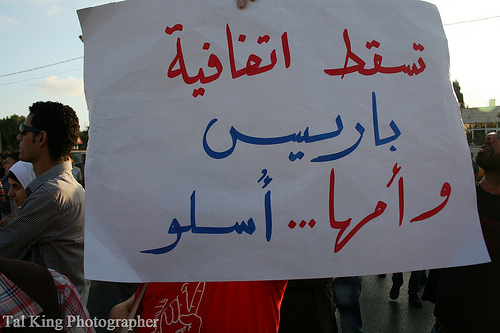

كانت الفرضية الرئيسية الثانية في وعد أوسلو في إمكانية تحقيق التعاون الإقتصادي الإسرائيلي-الفلسطيني-العربي-الدولي، الذي كان بدوره سيؤدي إلى توفير الازدهار للشعب الفلسطيني. وجاءت الإحتجاجات الشعبية في أيلول 2012 في كافة أنحاء الضفة الغربية لتتنكر لهذه الفرضيات التي كانت أصلاً ساذجة ولم تخضع لتقييم نقدي في الأوساط السياسية الرسمية سوى مؤخراً. وضمن أهداف الغضب الشعبي كانت الدعوة إلى إلغاء بروتوكول باريس بشأن العلاقات الإقتصادية المرفق بإتفاقية أوسلو كونه أداة رئيسية لنظام السيطرة الإستعمارية الإسرائيلية والإحتلال والحرمان من السيادة.

لم يركز الإهتمام الشعبي على أطر البروتوكول أو أوسلو بقدر ما وجه اللوم إلى السياسيين القائمين على إدارتهما. ورداً على منتقديه، كرر رئيس الوزراء سلام فياض في عدة مناسبات، بأنه لم يكن المسؤول عن التفاوض على البروتوكول وأن حكومته واجهت وضعاً صعباً في تنفيذه، في الوقت الذي كان يواصل التأكيد بأنه يرى فيه الإطار الأنسب للإقتصاد الفلسطيني. لم تنجح التعبئة الشعبية بإثارة نقاش عام أو سياسي حول إيجابيات وسلبيات البروتوكول وأبعاد المضي بتطبيقه، عدا بعض المقالات وعناوين الصحف هنا وهناك. بينما تبلور إجماع متعاظم مع مرور السنين (وليس فقط من قبل الفلسطينيين) على ضرورة إعادة النظر أو التفاوض بشأن البروتوكول، فأن الطرف الوحيد الذي يرفض ذلك قطعاً هو إسرائيل.

ويبدو من تراجع أهمية مسألة البروتوكول على أجندة المطالبات السياسية، بأن الإستياء الشعبي من حالة العلاقات الإقتصادية الإسرائيلية-الفلسطينية لم يصل حتى الآن أبعد من التعامل السطحي مع الموضوع وعدم تناوله في جوهره. كانت هذه العلاقة على مدار أكثر من عشرين عاماً والخيارات المستقبلية مراراً وتكراراً موضوع دراسة وتحليل، دون التعرض لها من حيث المبدأ ودون تغيير يذكر في الوضع الراهن، وبالرغم من التدهور الكبير في الأوضاع الإقتصادية بالمقارنة مع "العصر الذهبي" التي جسّد ما بعد أوسلو. أضف الى ذلك، فمن المرجح أن ميزان القوة الإقتصادية والسياسية المتشبثة بحل الدولتين (على كلا الجانبين من المعادلة)، غير جاهز "لفتح" بروتوكول باريس، وهو ملحق في إطار إتفاقية أوسلو الأوسع، مما قد يضع حزمة أوسلو الكاملة تحت المجهر. والقضية التي أحيت إهتمام الخبراء وأدت إلى التعبئة العامة مؤخراً هي أزمة السلطة الفلسطينية المالية وإنقطاع الرواتب. ويدور النقاش حول العجز الثنائي في كل من الفجوة بين تعهدات الدول المانحة وتسديدهم لها من جهة، وإعتماد السلطة الفلسطينية على حسن نوايا سلطات الاحتلال لتحويل الإيرادات العامة الفلسطينية من جهة ثانية، وكأنه من الممكن معالجة هذه الأزمات بمعزل عن إعادة النظر في البروتوكول أو في إتفاقيات أوسلو.

لم تكن المسائل الاقتصادية، غير القابلة إلا لمعالجة مؤقتة، هي وحدها التي أثارت الإحتجاجات العامة (الضرائب، التضخم، العمالة، الرواتب، الأجور، المديونية الأسرية، الفقر، توفير المرافق العامة). ولا يبدو في متناول اليد حلٌ دائمٌ لأي منها. لكن الترابط الواضح بين المشاكل الإقتصادية وأسس البروتوكول سيبقى أمراً يؤكد نفسه ويفرض الإهتمام به، مما سيدفع بالجهود على الأرجح نحو إعادة هيكلة البروتوكول نظرياً وفي الممارسات التطبيقية له أيضاً . لذلك ليس مفاجئاً بأن تكون الدوائر الفلسطينية والدولية عادت مجدداً للتساؤل حول ما كان ممكناً، وكيف يكون من الممكن، تعديل البروتوكول أو تحسينه. أو، بخلاف ذلك، إعادة النظر فيه كإطار مناسب للعلاقات الإقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، بل للتنمية المستقبلية للإقتصاد الفلسطيني ولإقامة دولة فلسطين المستقلة.

علينا أن نتوقع جهوداً من قبل أطراف مختلفة ترمي إلى إعادة الإعتبار للبروتوكول أو الحفاظ على أوسلو بدافع النوايا الحسنة لبعض الأوروبيين والإسرائيليين وأصحاب الفكر الليبرالي والمؤمنين بأمكانية إنقاذ الحل القائم على أساس الدولتين من خلال تجديد البروتوكول وإطالة حقبة السلام الإقتصادي الإسرائيلي. أو طرح نموذج أمريكي جديد له. كما من المتوقع أن يجد مخططو الإستعمار الإسرائيلي مصلحة في "تطوير" البروتوكول الذي تكبد تراجعاً في صورته أمام العامة، رغم صموده "القانوني" أمام موجة الإحتجاج الصاخب ضده. أما المنظمات الدولية والجهات المانحة الرئيسية التي لها مصلحة في هيمنة التجربة الليبرالية الجديدة التي خلقتها أوسلو/باريس. قد ترى (على الأرجح) مصالحها في الإبقاء على البروتوكول و"تحسينه"، كاستراتيجية ترشد تدخلاتهم في المرحلة القادمة.

وقد يفكر صناع القرار الإقتصادي وأصحاب المصالح التجارية بأن البروتوكول لا يزال يمثل الإطار الأمثل للتنمية الفلسطينية بالرغم من كل الأدلة التي تشير إلى خلاف ذلك. وفي حين أن الجمود السياسي لا يشجع السلطة الفلسطينية على مساعي إعادة التفاوض لتحسين البروتوكول، فإن أي استئناف لعملية سياسية سيتطلب حتماً عملية إقتصادية متوازية، خاصة في ضوء الطلب الذي ما زال عالقاً من قبل السلطة الفلسطينية من إسرائيل في أيلول 2012 لإعادة مناقشة البروتوكول. ناهيك عن المقترحات الأميركية الأخيرة بشأن تفعيل المسار الإقتصادي (مع وعود بعدم تفضيله على المسار السياسي).

بصفتنا مراقبين نتابع قصة (ومتاعب) البروتوكول في مضمونه وفي تطبيقه منذ نشأته، نود هنا عرض رؤيتنا الخاصة بغية كشف ما يمثله البروتوكول اليوم. وندرك أنه في خضم ما يتم تداوله حول إحتمالات إنهيار أوسلو أو حول بدائل عن السلطة الفلسطينية. فإن تجديد الحجج المؤيدة للتخلص من البروتوكول قد يبدو كلاماً معاداً. فيما يلي نقدم هذه الرؤية الخاصة حول بعض الإجابات لأسئلة متداولة حالياً ومتعلقة بعملية إصلاح البروتوكول، نعتقد أن العديد من الأطراف المعنية تبحث اليوم عن إجابات عنها. نتمنى بذلك توفير بعض الوقت والجهد على من يحاولون بعث الحياة في بروتوكول يحتضر يوماً بعد يوم. وربما سيشجعهم هذا الجهد المتواضع على طرح الأسئلة اللازمة حول كيفية تأمين تطلعات التنمية والأمن الإقتصادي الفلسطيني، بدلاً من المضي في محاولة يائسة لجعل العلاقات الإقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، التي تعد غير متوازنة بطبيعتها، "مثالية نسبياً" في سياق الإحتلال القائم.

السؤال الأول: هل ما يتضمنه البروتوكول من ثغرات وأوجه القصور في التنفيذ، تعتبر مشكلة غير قابلة للحل؟

نعم، كونه من المسلم به من قبل المنظمات الدولية المتابعة لهذا الملف أن هناك تسرباً مالياً، كما أنه ومنذ مدة طويلة هناك صعوبة في تقديم الشكاوى من قبل الفلسطينيين وذلك لضعف نسيج البروتوكول، ويرجع هذا إلى كون آليته مرهقة ومكلفة وغير شفافة حيث أن المعلومات كلها في يد وزارتي الدفاع والمالية الإسرائيلية.

وأكدت دراسة موثقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن ما لا يقل عن 250 مليون دولار أمريكي تتسرب سنوياً إلى الخزينة الإسرائيلية بسبب ضعف الرقابة الجمركية الفلسطينية، وترتيبات وأنظمة متقادمة، والتهرب من دفع الضرائب الذي أصبح ممكناً بموجب (عدم) تطبيق البروتوكول. وتراكم هذه المبالغ سنوياً منذ 2007 (في 6 سنوات) يساوي العجز المالي للسلطة الفلسطينية المتراكم منذ عام 2001، الذي وصل إلى نحو 1.5 مليار دولار أمريكي في 12 سنة. ومع أن المناقشات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عام 2012 تناولت إجراءات جديدة لمنع تسرب الإيرادات المالية، فإن المصادر الإسرائيلية الرسمية لم تعترف حتى الآن سوى بتسريب مالي تقدره بحوالي 70 مليون دولار سنوياً. بالتالي، فإن أية محاولة لتأمين الإيرادات التي فقدت حتى الآن ستكون على الأرجح مهمة مستعصية.

إن إحدى نقاط الضعف الأكثر استدامة التي يفرضها البروتوكول على مستوى التصميم والسياسات الإقتصادية هي غياب وجود عملة وطنية، مما يحول دون اللجوء إلى سعر الصرف وأدوات إدارة الإقتصاد الكلي الأخرى. كما أن تحويل التجارة إلى إسرائيل (بدلاً من إنشاء تجارة جديدة مع شركاء آخرين). يعد من الأعباء المزمنة التي تحول دون إنشاء إقتصاد فلسطيني قوي

والأهم من ذلك أن التعريفة الجمركية في إسرائيل قد تعتبر مناسبة لإقتصاد يتمتع بصناعات متقدمة وقادر على الإنفتاح الخارجي. لكن هيكل التعرفة اللازمة لإعادة بناء الإقتصاد الفلسطيني وتمكينه من الوقوف على قدميه ليتمكن من المنافسة على الصعيد الخارجي، يتطلب سياسات تجارية مختلفة تماماً، كون أن المطلوب هو سياسات تجارية تصب في خدمة المصالح التنموية وليس العكس. لكن موقف الجانب الإسرائيلي والإتحاد الجمركي بين الإقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي لا يسمحان بذلك، في كل المجالات تقريباً. مع أن البروتوكول يبقى الخيار الأقل رغبة من الزاوية الفلسطينية التنموية، إلا أنه يبقى الخيار الأمثل من وجهة نظر القوة القائمة بالإستعمار كونه يتيح الوصول إلى أقصى الأسواق والإيرادات، كما ينسجم مع مصالحه وأنظمته الأمنية

قام البنك الدولي بالثناء على الموقف الذي تبلور لدى السلطة الفلسطينية منذ 2000 وخاصة تحت وطأة إجراءات الفصل الإسرائيلية بعد 2002، في المطالبة بتفكيك الإتحاد الجمركي وتأسيس نظام تجاري فلسطيني مستقل. لكن السلطة عادت وأكدت في السنوات الأخيرة التزامها بالبروتوكول. وبذلك جددت الحجج الواهية لدى البعض والتي كانت شائعة قي التسعينيات والإعجاب به كأفضل صيغة متاحة، متجاهلةً رأي أكثر أصحاب الخبرة والتجربة الفلسطينية ذاتها. ومهّد ذلك للبنك الدولي بدوره لينقلب على موقفه السابق، وعاد في دراسته في عام 2012 للترويج بأن نظاماً تجارياً فلسطينياً مستقلاً ليس أفضل البدائل المستقبلية. وعلى أي حال فإن الوضع الميداني الفعلي يؤكد عدم جدوى إدارة إتحاد جمركي لصالح تنمية الإقتصاد الفلسطيني وعدم واقعية تطويره بإتجاه "منطقة تجارة حرة" مع إسرائيل، التي تتطلب إلغاء جميع إجراءات الفصل القائمة منذ 10 سنوات

[ مظاهرة في رام الله تدعو إلى إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي. الصورة من تال كنغ]

السؤال الثاني: هل هناك أية دروس يمكن استخلاصها من التعديلات التي حصلت على بروتوكول باريس منذ عام 1994؟

ليس كثيراً، حيث أنه لم يتم إجراء أية تعديلات متفق عليها تتعلق بالبروتوكول، على الرغم من إضافة بعض السلع وتعديل للكميات التي يسمح البروتوكول بإستيرادها من الدول العربية والإسلامية. إلا أن ذلك لم يتطلب تعديلات لنص البروتوكول الذي ما زال على الورق كما تم صياغته في

.1994

كما وأن السلطة الفلسطينية لم تعمل على متابعة إحتمالات التعديل في المجالات التي كان من الممكن إعادة التفاوض بشأنها. وكان الاستثناء الوحيد في مفاوضات كامب ديفد عام 2000 عندما نجح كبير المفاوضين، وزير الإقتصاد السابق ماهر المصري، في التوصل لموافقة من حيث المبدأ من وزير المالية الإسرائيلية على التخلي عن الاتحاد الجمركي لصالح منطقة التجارة الحرة، الذي لو حصل كان سيلغي البروتوكول وليس فقط تعديله. والفائدة الأهم التي كان يمكن للطرف الفلسطيني إكتسابها من هكذا إطار كانت (وما زالت) حرية تدفق العمالة، التي كانت مسألة غير مقبولة إسرائيلياً في 2000 ومن المؤكد أنها أصبحت غير واقعية اليوم

بحلول عام 2002 سعى الوزير ماهر المصري والسلطة الفلسطينية وفي مواجهة سياسة الفصل الإسرائيلي، لإعادة تقييم تكاليف وفوائد الإنفصال عن الإقتصاد الإسرائيلي. كما سعت السلطة الفلسطينية لبضع سنوات لبناء قنوات تجارية جديدة للشرق العربي ودراسة كيفية إعادة صياغة العلاقة التجارية مع إسرائيل بحيث تصبح فلسطين منطقة جمركية منفصلة (ما يسمى "بالمعاملة بدون تمييز"، عندما لا تمنح الإتفاقيات التجارية مع إسرائيل تفضيل على الشركاء الآخرين). لكن مع انتهاء الإنتفاضة وإعادة فرض السيطرة الإسرائيلية انحسرت آمال الفلسطينيين في الخروج من القبضة الخانقة للإتحاد الجمركي. لذا فإن النقاش اليوم حول تعزيز دور الإتحاد الجمركي يرقى إلى المفهوم القديم للجنون وهو: فعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً وتوقع نتائج مختلفة.

السؤال الثالث: وضع البروتوكول لجنة إقتصادية مشتركة كآلية للإشراف والتحكيم، في حين ناقشت آليات ملحقة بها قضايا تجارية واقتصادية أخرى، فهل تصلح اللجنة اليوم لتكون بمثابة قناة لتسوية الخلافات؟

كلا، لم تصمم اللجنة المشتركة كآلية للتحكيم التجاري، لأنها استندت إلى مرحلة انتقالية من خمس سنوات من الحكم الذاتي، وإعتبرها الطرفان فترة قصيرة لإدارة البروتوكول بما فيه من سلبيات، بدلاً من السعي الجدي لبناء إتحاد جمركي يعمل بشكل صحيح.

استخدمت إسرائيل اللجنة أساساً كملتقى لكي تثير السلطة الفلسطينية الشكاوى الإدارية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، ثم تقرر اللجنة بعض المعاملة لها، حسب المزاج السياسي الإسرائيلي المتقلب، ثم تُحال متابعتها عادة إلى لجنة فرعية على المستوى التقني، والتي يمكن لها أن تجتمع لمدة شهور قبل الموافقة على أية خطوة معينة، لتتم على نحو تدريجي وإستجابة للمطالب التجارية العابرة لا كجزء من أية عملية للتعاون الإقتصادي الإستراتيجي. في نهاية التسعينيات كانت لا تزال تُعقد إجتماعات اللجنة بعد إتفاقيات وأي ريفر عام 1998، وتم إحياء صورها بعد الموافقة على بعض الملاحق بقوائم "أ" و "ب" والتي كانت قد طالبت السلطة الفلسطينية بها لعدة سنوات. لكن أصبحت هناك سيطرة على نحو متزايد على اللجنة من قبل وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، بدلاً من وزير الإقتصاد والتجارة (أو المالية) الذي من المفروض أن يكون هو من يوجه التفاعل الفلسطيني مع اللجنة المشتركة.

هكذا، نجحت إسرائيل في التلاعب بللجنة كإحدى الأدوات "الثنائية" للإحتلال طويل المدى، مما أدخل مسؤولي السلطة الفلسطينية في منطق التعاون والتعامل مع الطرف الإسرائيلي بدلاً من الخوض في عملية بناء دولتهم. منذ عام 2000 أصبحت أعمال اللجنة على المستوى الوزاري مجمدة، بإستثناء جلسة واحدة قصيرة (لم تكتمل) في عام 2009. وتستمر اليوم إجتماعات بعض اللجان الفرعية لإدارة الشؤون اليومية، وهي أساساً آليات تنفيذية لإسرائيل لتبلّغ السلطة الفلسطينية بإيرادات المقاصة المستحقة لها، والتغيرات في القوانين أو التعريفات الإسرائيلية، وغيرها في الإتجاه "التنسيقي" الأحادي. وببساطة، فإن اللجنة في حالة موت سريري وليس هناك جدوى من محاولة إنعاشها، أو بعث الحياة فيها مجدداً من خلال التمني.

السؤال الرابع: نظراً لتأثير الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة على الإقتصاد الفلسطيني والتجارة وإيرادات المقاصة، وإمكانية فتح الحدود مع مصر مستقبلاً، هل يمكن أن تشكل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على معبر رفح خطوة نحو إصدار بروتوكول 2؟

كلا، حيث أن الظروف الجديدة في قطاع غزة هي ترجمة الأمر الواقع (وإن لم يكن بحكم القانون) لإنهاء سريان البروتوكول في ذلك الجزء من فلسطين. وفي إطار الإستراتيجية الإستعمارية لتقسيم الشعب الفلسطيني وحكم كل جزء منه بنظام "مناسب"، فإن فك الإرتباط مع غزة وفّر لإسرائيل فرصة ذهبية لإلقاء العبء الإقتصادي على الطرف الفلسطيني، ولتسهيل ذلك إعتبرت إسرائيل القطاع كياناً معادياً.

وفي غضون بضع سنوات من فك الإرتباط من الإحتلال المباشر، حذفت إسرائيل رمز غزة من كتاب التعريفة الإسرائيلية، مما أبرز قدرتها على إضعاف الروابط الإقتصادية من جانب واحد مع مثل هذه "الأراضي المعادية". والفجوة القائمة بين السلطة الفلسطينية وحكومة حماس منذ عام 2007 ما زالت تعمق ذلك وتساهم في دعم تلك الإستراتيجية الإسرائيلية. وأصبحت كلتا المنطقتين منفصلتين من الناحية المالية وتعتمد كل واحدة على إسرائيل أو على الجهات المانحة للتجارة وللإغاثة الإنسانية، من خلال قنوات مختلفة استنادا للشروط التي تحددها إسرائيل. ويترتب على ذلك أثر مدمر على آفاق تحقيق مبدأ أوسلو الأساسي القائل بأن الضفة الغربية وقطاع غزة يشكلان وحدة جغرافية وقانونية واحدة، ناهيك على الجدوى الإقتصادية لدولة فلسطينية وهمية.

[مظاهرة في رام الله في ١ أكتوبر، ٢٠٠٩ تطالب بإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي. الصورة من تال كنغ. ]

السؤال الخامس: هل إشراك القدس الشرقية في المعادلة الإسرائيلية-الفلسطينية يمكن أن يجعل العلاقات الإقتصادية مع إسرائيل أكثر جاذبية للفلسطينيين؟

يعد هذا الإحتمال ضرباً من المستحيل. حيث وصل تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يصدر قريباً إلى أن إقتصاد القدس الشرقية يدور في عالم بعيد تماماً عن كل من الإقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي المحيطين له.

في الوقت نفسه لا يمكن إدماجه في أي إقتصاد أكبر كونه يعتمد على الضفة الغربية للحفاظ على إنتاجه وتجارة السلع والخدمات والعمالة، ويعتمد بذات الوقت على الأسواق الإسرائيلية التي لابد من الإلتزام بلوائحها ونظامها والتي تعد بمثابة مصدر للعمالة والتجارة والسياحة. إن هذه العلاقات المتناقضة وضعت القدس الشرقية في مأزق يجعلها تعيل نفسها بنفسها. كما أن إنقطاع الولاية القضائية للسلطة الفلسطينية عنها تخضع المقيمين فيها لضروريات السكان اليهود وأولويات دولة إسرائيل.

كما وإتجه النمو الإقتصادي في قطاع غزة في السنوات الأخيرة على نحو مغاير ومنفصل عن الضفة الغربية، فإن المسار الإقتصادي للقدس الشرقية تباين عن مسار الضفة الغربية. هذه الإتجاهات الإنحلالية تجعل المبدأ المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة وإتفاقيات أوسلو، بأن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تشكل أرضاً واحدة محتلة، فكرة قانونية لاغية وباطلة. ودمج القدس في إتفاق إقتصادي مختل وظيفياً لا يشكل سوى إنتقاصاً إضافياً لإقتصادها الهش وتنفيراً لسكانها الفلسطينيين.

السؤال السادس: هل من الممكن بناء محطات حدودية حديثة ومستودعات وغيرها من المرافق المترابطة لتحسين تدفق التجارة؟

كلا. فإذا كان الأمر بيد سلطة الإحتلال الإسرائيلي، ستكون التجارة مع مناطق أ و ب في الضفة الغربية مقيدة بستة عشر "معبر حدودي" تقوم إسرائيل بإقرارها وبنائها من جانب وعلى خطوط جدار الفصل.

إن إسرائيل تعتزم تطوير تلك المعابر تدريجياً إلى محطات متكاملة للتبادل التجاري، وفي بعض الحالات قد تكون تلك الحواجز مربوطة بمستودعات جمركية داخلية. إن هذه الترتيبات لم تكن ضمن البروتوكول، وعلى الخلاف من ذلك، فإنها تتعارض مع روح الإتحاد الجمركي. فهي تشكل واقعاً جديداً منسجماً مع منطق الأمن أولاً الذي تأسس بموجبه الجدار، والذي تبرره إسرائيل بأنها حقائق على الأرض يجب على الفلسطينيين التكييف معها. الأمر الذي يعيدنا إلى مخططات إسرائيلية سابقة، مغلفة بشكل أكثر جاذبية هذه المرة للجانب الفلسطيني ومبررة بالحاجة إلى إقتفاء أثر ما تسمى بـ"التجارة الفعلية" والحد من التسرب الضرائبي التجاري.

من المتوقع أن تتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط لقبول هذه الخطط تحت شعار "تسهيل التجارة" و"الحد من التسرب المالي". ولكن هذا يعني أيضاً الرضوخ إلى ما تمت مقاومته منذ أواخر التسعينيات. كلما كانت تقترح السلطات الإسرائيلية "محطات جمركية داخلية" ليست بالضرورة على أراضي 1967، بل تمليها أولويات الإستيطان الإسرائيلي وشوارعه وأمنه في الضفة الغربية. وكان معبر بيتونيا التجاري خارج رام الله أول معبر تم تحويله إلى "محطة" من هذا النوع.

في حين ينبغي الكشف عن مزيد من المعلومات حول الناقشات التي جرت مؤخراً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن هذه المسألة المعقدة فإنه لا ينبغي إعتبارها كآلية تنفيذ قائمة للبروتوكول. بل أن مثل هذه المحطات لو أقيمت ستعتبر ترتيبات منفصلة وجديدة وسوف تفرض بدورها تغييرات أخرى من شأنها أن توصل الأمور فعلياً إلى ما هو أبعد من البروتوكول، من حيث النظام التجاري المطبق فعلياً على الأرض (وليس بالضرورة على الورق). وفي حالة أن حدود الجدار ومحطات الجمارك والمستودعات المترابطة بها لن تنشأ على حدود عام 1967، سوف يتعين على الجانب الفلسطيني البحث فيما إذا كان الإستمرار في الإتحاد الجمركي معقول أم لا.

كانت إحدى العقبات التي حالت دون التوصل إلى إتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل في كامب ديفيد في عام 2000 هي كيفية السيطرة على "مجمع قواعد المنشأ"، الأمر الذي يتطلب مراقبة الحدود والجمارك والذي لم يكن للسلطة الوطنية قدرة على فعله آنذاك. وإذا كان فعلاً يتم التخطيط حالياً لمعابر أو محطات حدودية (في الواقع أفضل وصفهاً "بمحطات جمارك" لأنها ليست جميعها على الحدود). فإن السلطة الفلسطينية ستكون بحاجة إلى قدرة متطورة ومعقدة للمراقبة وللتفتيش الجمركي، وهو أمر يمكن نشره بسرعة نسبية، نظراً للتطور والحداثة وقدرات الجمارك الفلسطينية المكتسبة خلال العقد الماضي وخاصة بعد تجربتها الناجحة في إستلام معبر رفح وتسييره في عام 2005-2006. في مثل هذا الحال، فإن توظيف القدرات المؤسساتية للسلطة الفلسطينية سيكون الأفضل إذا ما وجهت للإنتقال إلى ترتيبات تجارة حرة مع إسرائيل، التي من شأنها أن تقلل من عيوب البنية التحتية التجارية التي تفرضها إسرائيل، في حين يمنح ذلك مزايا جديدة محتملة في التجارة مع شركاء آخرين.

حتى البروفسور افراييم كليمان، الأب الروحي الإقتصادي الإسرائيلي لنظرية "الغلاف الجمركي الفلسطيني" داخل المغلف الإسرائيلي الأكبر، يقر اليوم بأن ترتيبات التجارة الحرة سوف تسمح بقدر أكبر من حرية التصرف في إدارة السياسية الفلسطينية وتجارتها مع بقية دول العالم، وفي نهاية المطاف تقليل السيطرة الإسرائيلية على قطاع التجارة الخارجية الفلسطينية.

السؤال السابع: هل يمكن لقرار الأمم المتحدة الذي منح فلسطين وضع دولة غير عضو أن يكون أساساً لتعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني الإقتصادي مع إسرائيل؟

بإستخدام نظرة مفرطة في التفاؤل وغير واقعية للنظر إلى المستقبل، ستكون الطريقة الوحيدة لترجمة قرارات الأمم المتحدة على أرض الواقع وللتحول اللاحق للسلطة الفلسطينية إلى "دولة فلسطين"، هي من خلال الوحدة السياسية والإقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي حالة إقامة حكومة وطنية لـ"دولة فلسطين" مقرها المؤقت في غزة، يمكن أن تطبق مجموعة أدوات تجارية ومالية وحتى نقدية مناسبة للحكم في ظل الظروف الجديدة. لقد قامت إسرائيل من جانب واحد بإزالة غزة من مغلف الإتحاد الجمركي، مما خلق فراغاً قانونياً/سياسياً بالإطار التجاري المعمول به هناك. وقد أظهر "الإقليم الجنوبي للدولة" إمكانيات هائلة للتجارة مع، أو من خلال، مصر إذا ضبطت ونظمت بالشكل الصحيح. وبرز هناك مسار نمو أخر ورواية جديدة محتملة للتنمية الفلسطينية في ظل الشدائد، التي أوضحت خيارات إقتصادية فلسطينية جديدة، ربما تبتعد عن النموذج الإقتصادي "الليبرالي الجديد" المعتمد لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويمكن في هذا السيناريو توقع خطوة لإنشاء نظام تجاري فلسطيني مستقل في غزة في حين يتم الحفاظ على ترتيبات الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بالتعاون مع إسرائيل ودون المساس بالوضع النهائي للأرض المحتلة. في حال تم إعتماد عملة فلسطينية مستقلة في غزة، من شأن ذلك توفير مجموعة من أدوات الإقتصاد الكلي التي لا يمكن الوصول إليها حتى الآن، لخلق النمو والإيرادات العامة. تلك الظروف ستعزز من مصداقية الجدال الفلسطيني الذي يدعي منذ فترة طويلة بأن الأراضي المحتلة تشكل منطقة جمركية منفصلة، مما يجعل فلسطين مؤهلة لعضوية منظمة التجارة العالمية. وإذا كانت الإزدواجية السياسية والإقتصادية هي الثمن الذي يتعين دفعه من أجل الوحدة السياسية، إذن يجب توظيف القدرات المؤسسية الفلسطينية اللازمة لمثل هذا التوجه الإستراتيجي المعقد في إطار جديد من القومية الإقتصادية، التي تتخلص من إرث إتفاقية أوسلو والسيطرة الإسرائيلية والتبعية الفلسطينية المطلقة لها.

السؤال الثامن: هل هناك خيارات مستقبلية لإعادة التفاوض على البروتوكول بغية توسيع نطاق تغطيته ليشمل الدول العربية وإشراك أطراف دولية ثالثة؟

كلا. يجب عدم متابعة المزيد من المفاوضات الإقتصادية أو التجارية الثنائية مع إسرائيل بهدف تحسين العلاقات الإقتصادية بين إسرائيل وفلسطين. في أحسن الأحوال، يمكن مناقشة العلاقات التجارية المستقبلية مع إسرائيل وجميع البلدان الأخرى بشكل "متعدد الأطراف"، مثلاً في سياق المفاوضات التجارية التي ترعاها منظمة التجارة العالمية.

ويفترض أن تنطوي الشروط المرجعية لمثل هذه المفاوضات على بلورة نظام تجاري جديد يحمي مصالح التجارة والقدرة الإنتاجية الفلسطينية في آن واحد. بالإضافة إلى وضع حدٍ للعقوبات الإسرائيلية التجارية والإقتصادية غير القانونية بموجب النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف. وعلى "دولة فلسطين" بقدر المستطاع، البدء بالتحرك من جانب واحد لتجاوز حقبة البروتوكول (حتى في الوقت الذي لا تستطيع التنصل صراحة منه أو من أوسلو) في أي جزء من الأراضي الفلسطينية التي يمكنها أن تفعل ذلك وفي أي مجال سياساي متاح.

[ الآراء الواردة في المقال هي آراء أصحابها ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر وزارة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير أو الأمانة العامة الأمم المتحدة. المقالة مترجمة من النسخة الأصلية التي نشرت باللغة الإنكليزية على جدلية]

![[?????? ?? ????? ?????? ??? ????? ???????? ????? ?? ?? ????? ???? ?? ????? ??????. ?????? ?? ??? ???? ]](https://kms.jadaliyya.com/Images/357x383xo/oslo.jpg)