تنصُّ المادة [2(1)] من ميثاق الأمم المتّحدة على أنَّ المنظَّمة "تقوم (...) على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها"، والمساواة في السيادة تعني أنَّ للدول سلطةً عليا تحكم شؤونها الداخليّة والخارجيّة من دون تدخُّل أيّ جهةٍ خارجيَّةٍ، مع تمتُّع الدولة بحقوقٍ متساويةٍ مع الدول الأخرى(1). وعلى الرغم من الإشارة إلى مبدأ المساواة في السيادة بصيغةٍ صريحةٍ في ميثاق الأمم المتّحدة، إلّا أنّ جزءًا أساسيًّا من القانون الدوليّ يستند إلى أسبقيَّة القوى العظمى بسبب التداخل بين القانون الدوليّ العامّ والسياسة الدوليَّة، وقد يتغيَّر تأثير القوى العظمى على القانون الدوليّ مع مرِّ العصور، لكنَّ العلاقة الأساسيَّة بين القانون الدوليّ العامّ والسياسة الدوليّة تحدُّ من المساواة القانونيّة الكاملة بين مختلف الدول، وعليه يقدِّم هذا البحث تحليلًا لفكرة المساواة في السيادة لتسليط الضوء على تأثير أسبقيّة القوى العظمى على القانون الدوليّ العام.

تعدُّ الأمم المتّحدة -التي تأسَّستْ في عام 1945 بعد نهاية الحرب العالميَّة الثانية- ثاني منظمةٍ دوليَّةٍ حكوميَّةٍ عالميَّةٍ بعد عُصبة الأمم، لكنّ الأمم المتّحدة تختلف عن عصبة الأمم في نواحٍ عدَّة، منها إشارة ميثاق الأمم المتّحدة إلى حقِّ الشعوب في تقرير مصيرها كما جاء في المادة [1(2)]، فقد كانت الدول العظمى قبل إنشاء منظمة الأمم المتّحدة تهيمن على أقاليمَ كثيرة، وعاملت سكان تلك الأقاليم على أنَّهم عمالةٌ رخيصةٌ أو من الرقيق، كما استغلّت الموارد الطبيعية داخل تلك الاقاليم لمصلحتها الخاصة. وهذا بالإضافة إلى حالات من استيطان مواطني الدول المستعمِرَة في أراضي الأقاليم المستعمَرَة، وفي جميع الأحوال، قُمِعَتْ حقوق الشعوب الأصليَّة من أجل الملاءمة بين السياسات المتَّبعة في المستعمَرات ورغبات القوى الاستعماريّة.

ومع تبنّي الأمم المتّحدة فكرة حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وتدنّي قدرة القوى الأوروبيّة على إدارة الأقاليم البعيدة بعد الحرب العالميّة الثانية، بدأت معظم الأراضي المُستَعمَرة تستقِلُّ عن مستعمريها بين الخمسينيّات والثمانينيات من القرن الماضي، وأخذت تلك الدول الجديدة تنضمُّ إلى منظمة الأمم المتَّحدة. وعلى الرغم من المسواة شبه الكاملة بين الدول الجديدة وبعض الدول الأخرى من الناحية الشكليَّة في المنظمة، يبقى السؤال: إلى أيِّ مدى تتساوى سيادة الدول الجديدة بسيادة الدول الأخرى في السياق العامّ؟

البحث العلمي

يضع معظم فلاسفة العلوم معايير يمكن من خلالها التمييز بين البحث العلمي وغير العلمي، مع بعض الحالات الاستثنائية(2). ركز كارل بوبر -على سبيل المثال- على قابلية الفكرة للدحض كشرط أساسي لمكانتها العلمية. وقدم توماس كون فكرة "تحول النموذج الفكري" التي تَعتبر الفكرة علمية حتى يتضح أنها تتعارض مع ظاهرة جديدة تدعو إلى التخلي عن النظرية لصالح نظرية اخرى تشرح الظاهرة الجديدة. وقام لاكاتوش بالبناء على تلك الأفكار من خلال طرحه لفكرة برامج البحث. يميِّز لاكاتوش بين برامج البحث ذات الحركة التقدميَّة (progressive problem shift) وبرامج البحث ذات الحركة المتراجعة degenerating) (problem shift(انظر الهامش (3))، فعندما تُبنى النظريّات على بعضها في برنامجٍ بحثيٍّ معيَّنٍ بصورةٍ منطقيَّةٍ وإمبريقيَّة للوصول إلى حقيقةٍ جديدةٍ، ويسفر عن ذلك البرنامج تنبُّؤاتٌ مستقبليّة جديدة يمكن رصدها وتأكيدها بالتجربة، تكون تلك الأبحاث من النوع التقدُّميّ.

على سبيل المثال، كان أغلب علماء الفلك في الماضي يُنَظِّرون حول مركزيّة كوكب الأرض وفقًا لنظام بطليموس، مع وجود بعض النظريّات الاستثنائيّة التي ذهبت إلى مركزيّة الشمس مثل نظريّة كوبرنوكيس. تتفق كلتا النظريّتَين على دوران جسمٍ فلكيٍّ حول مركزٍ معيَّنٍ، لكنَّهما تختلفان من حيث ما يمثِّل مركز الدوران، فكلتا النظريَّتين تنتمي لبرنامجٍ بحثيٍّ مختلف. ومع اختراع التلسكوب في القرن السابع عشر، رصد غاليليو مراحل كوكب الزهرة في عام 1610م، ووفَّر ذلك الرصد دليلًا لالتفاف الزهرة حول الشمس، وهذا ما تنبَّأ به نموذج كوبرنيكونس. ثم بدأ علماء الفلك يتخلَّون عن النموذج البطلمي، ويتبنَّون نموذج كوبرنوكيس حول دوران الكواكب حول الشمس، بسبب قدرة هذا النموذج على التنبُّؤ بجميع الأحداث التي يتنبَّأ بها نموذج بطليموس، بالإضافة إلى تنبُّئه بأحداثٍ أخرى لم يكن نموذج بطليموس قادرًا على التنبُّؤ بها، كالاستطالة والحركة الرجعية للأرض(4). وعليه صار تمكُّن النظريّة الجديدة من التنبُّؤ بظاهرةٍ معيَّنةٍ قابلةٍ للرصد والتأكيد التجريبي بصورةٍ أفضل من النظريّة السابقة أحد أهمّ أسس البحث العلميّ التقدُّميّ.

أما فيما يخص تراكم النظريّات في برامج البحث ذات الحركة المتراجعة، فهي تتَّسم بانصرافها عن إنتاج تنبُّؤاتٍ مستقبليَّةٍ جديدة، وتسعى بدلًا من ذلك إلى إنقاذ فرضيّاتها القديمة وتبريرها في ظلِّ كثرة الوقائع المكذِّبَة لبعض الفرضيّات والنظريّات التي تُكوِّن البرنامج البحثيّ، فهي بمثابة من تجاهل نظريّة كوبرنوكيس واكتشاف غاليليو المعزِّز لها، وتجاهل كلّ التنبُّؤات المستقبليّة التي أسفرت عنها، وتمسَّك بالتنظير حول مركزيّة الأرض، ثم سعى إلى إدخال فروضٍ مساعدةٍ جديدةٍ إلى برنامج البحث لا لإنتاج تنبُّؤاتٍ جديدةٍ بل لتبرير الشذوذ في برنامج البحث الذي ينتمي إليه، وبذلك يكون برنامج البحث متقهقرًا عاجزًا عن إحداث تطوُّرٍ في حركة العلم. بالتالي تعدُّ العلوم الزائفة (pseudoscience) نتيجةً لتراكم النظريّات في البرامج البحثيّة المتراجعة.

إن التمييز بين البرامج التقدميَّة والمتراجعة في مجال العلوم الطبيعيّة أسهل من التمييز بينها في مجال العلوم الاجتماعية، ويعود ذلك إلى أنّ المتغيرات في العلوم الطبيعيّة تكون أقلّ عشوائيَّةً من السلوك البشريّ، مما يسمح للباحثين في مجالات العلوم الطبيعيّة بتحديد الحقائق بصورةٍ أفضل من الباحثين في مجالات العلوم الاجتماعيّة، ولكن تبقى القاعدة الأساسيّة بخصوص ربط النظريّة بالمنطق، والأدلّة الإمبيريقيّة، والتنبُّؤات المستقبليّة، ثابتةً في المجالَين.

فيما يتعلَّق بالعلاقات الدوليّة، قد يعتمد الباحث على أحد أكثر البرامج شيوعًا لشرح فترات السلام والحرب، وهو برنامج توازن القوى، وقد لا يلتفت الباحث إلى مسألة تراكم نظريّات هذا البرنامج البحثيّ بالصورة التقدميّة أو المتراجعة. وفي هذا الصدد يذهب فاسكويز إلى أن البرنامج البحثيّ لتوازن القوى يعدُّ متراجعًا لأسباب مختلفة، لعلَّ أهمها انعدام قدرته على شرح تفاعل الدول في بعض مناطق العالم(5). وبالتالي تظهر تعديلاتٌ كثيرةٌ على الفرضيّات المساعدة لحماية النظريّة الأساسيّة، وتكون التعديلات مخصصة لتتماشى مع حالاتٍ معيَّنةٍ لم تستطع النظرية الأساسية شرحها. وهذا ما فعله ستيفن والت بعد إدراكه بأنَّ توازن القوى لا يفسِّر تفاعل الدول في الشرق الأوسط، فقد طوَّر نسخته الخاصة من فكرة التوازن في كتابه الصادر عام 1987(انظر الهامش (6))، وفيه يقرّر بأنّ الدول توازن على أساس التهديد (balance of threat) لا القوى. والنظريات الأخرى المتصلة بفكرة الموازنة، مثل النظرية الواقعيّة الكلاسيكيّة، والواقعيّة الجديدة، والواقعيّة الكلاسيكيّة الجديدة وغيرها، تتراكم حول برنامج البحث لموازنة القوى من غير أيّ رابطٍ منطقيٍّ بينها. وتراكمُ نظريّاتٍ مبنيَّةٍ على منهج الموازنة، مع تناقض فرضيّات تلك النظريّات يعدُّ أكبر دليل على تراجع البرنامج البحثيّ للموازنة في العلاقات الدوليّة.

وبيَّنَ أورجانسكي وكوغلر أنَّ نظريّة توازن القوى تعدُّ اسْتِتْبَابِيَّةً (homeostatic)، أي أنّ الدول التي تسعى لزيادة قوَّتها ستكون في حال توازنٍ مستمرٍّ بسبب التحوُّلات في تشكيل الائتلافات الدوليَّة، وفي حالات عدم التوازن التي تؤدّي للحرب، تفترض النظرية أنّ طرفًا ثالثًا غير معنيٍّ بالتفاعل السياسيّ الدوليّ سينضمُّ إلى الجانب الأضعف لإعادة تأسيس التوازن، ويشير أورجانسكي وكوغلر هنا إلى التناقض المنطقيّ الناتج من عدم اتّباع الطرف الثالث سلوكًا أنانيًّا بحتًا للبحث عن السلطة بدلًا من السعي للعودة إلى التوازن(7). علاوة على ذلك، لم يكن هناك أي موازنة ذات أهمية ضد تفوق الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة، ولم تتوجه الولايات المتحدة لخوض الحروب ضد القوى الأخرى. وبالتالي يمكننا الاستنتاج أنَّ نظريَّة التوازن قد توفِّر شرحًا تاريخيًّا لبعض تفاعلات الدول، لكن من الصعب الاعتماد عليها للتنبؤ أو عدُّها نظريَّةً علميَّةً قابلةً للتعميم في مجال العلاقات الدوليّة.

بالمقارنة، يُعَدُّ البرنامج البحثيّ لانتقال القوّة الذي يطرحه أورجانسكي تقدُّميًّا من حيث إحرازه لفرضيات مساعدة متماشية مع غيرها بشكل منطقي، مع توفير تنبُّؤاتٍ جديدةٍ قابلة للتعميم مع كل فرضية. ولأنَّ نظريَّة انتقال القوّة بصيغتها الأساسيّة تُركِّز على الصراعات بين الدول المهيمنة والعظمى، فقد بدأ الباحثون يتساءلون عن مدى قدرة النظريَّة على تفسير الصراعات بين الفئات الأخرى من الدول، فقدَّم ليمكي (1993) في رسالته إضافةً للبرنامج أطلق عليها اسم التسلسلات الهرميّة المتعدِّدَة (multiple hierarchies)(انظر الهامش (8))، ويبيِّن ليمكي في نظريَّته أن التفاعل بين الدول العظمى والمهيمنة ينعكس على المستوى الإقليمي، وبالتالي قد تؤدّي دولةٌ متوسِّطةٌ القوَّة دور الدولة المهيمنة في منطقةٍ مليئةٍ بالدول الضعيفة. وأخذ الآخرون يستعينون بالنظرية الأساسية للبرنامج لشرح ظواهرَ دوليَّةٍ بمستوياتٍ مختلفةٍ، فاستعانت توفت (2007) بها لشرح نشوب الحروب الأهليّة(9)، وقرّر كيم (1991) اختبار فكرة انتقال القوّة من خلال توسيع الإطار الزمنيّ لتفاعل الدول، بُغْيَةَ تحديد مدى قدرة النظرية على شرح فترات السلام والحرب في الماضي القديم(10). وعلى عكس ما يحدث مع برنامج الموازنة، يتَّضح أن فرضيات برنامج انتقال القوّة تُبْنى على بعضها من دون التناقض مع افتراضات كلٍّ منها، وهذا مع إمكانية البرنامج في شرح ما يحاول أن يشرحه منهج التوازن مع فرضياته المخصصة.

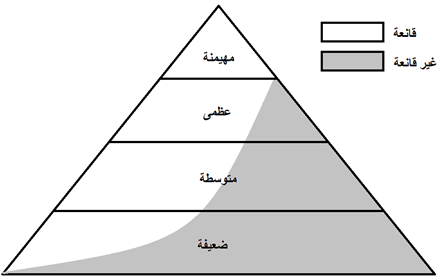

يصوِّر منهجُ انتقال القوّة العالمَ بشكلٍ هرميٍّ مكوَّنٍ من دولةٍ مهيمنةٍ في أعلى الهرم، يليها عدد قليل من الدول العظمى، وتتلوها دولٌ ذاتُ قوَّةٍ متوسِّطةٍ يزيد عددها عن عدد الدول العظمى، وفي قاعدة الهرم تأتي الدول الضعيفة التي تشكّل أكبر فئة. وعلى عكس فرضيّة برنامج الموازنة التي تقرِّر أنَّ النظامَ الدوليَّ فوضويٌّ (anarchic)، يفترض برنامج انتقال القوّة أنَّ النظام الدوليَّ هرميٌّ (hierarchical)، وتُقَسَّمُ هذه الدول المختلفة الى قسمين، يضمّ القسم الأوّل دولًا قانعةً بالدولة المهيمنة وسياساتها، والقسم الثاني يجمع الدول غير القانعة (انظر إلى الرسم التوضيحيّ التالي).

[رسم توضيحي]

الهوامش

(1): Peter B. Rutledge, “Toward a Functional Approach to Sovereign Equality,” Virginia Journal of International Law 53, no. 2012 Symposium Issue (2012): 181-200.

(2): فييرابند، على سبيل المثال، يرفض الاعتماد على أي معايير محددة للتمييز بين الاثنين. انظر الى:

Feyerabend, Paul. “Consolations for the Specialist.” Chapter. In Criticism and the Growth of Knowledge: Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science. Edited by Imre Lakatos and Alan Musgrave. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. Pp. 197–230.

(3): Lakatos, Imre. “Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes.” Chapter. In Criticism and the Growth of Knowledge: Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science. Edited by Imre Lakatos and Alan Musgrave. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. Pp. 91-196.

(4): Westman, Robert S. The Copernican Achievement, edited by Robert S. Westman. University of California Press Berkeley 1975. P. 15-16.

(5): Vasquez, John A. “The Realist Paradigm and Degenerative versus Progressive Research Programs: An Appraisal of Neotraditional Research on Waltz's Balancing Proposition.” The American Political Science Review, vol. 91, no. 4, 1997, pp. 899–912.

(6): Walt, Stephen M. The Origins of Alliance. Cornell University Press, 1987.

(7): Organski, A F. K, and Jacek Kugler. The War Ledger. Chicago: University of Chicago Press, 1980. Pp.16-17.

(8): Lemke, D. Multiple Hierarchies in World Politics. Ph.D. Dissertation, Vanderbilt University; 1993.

(9): Toft, Monica Duffy. “Population Shifts and Civil War: A Test of Power Transition Theory.” International Interactions 33 (2007).

(10): Kim, Woosang. “Alliance Transitions and Great Power War.” American Journal of Political Science, vol. 35, no. 4, 1991.