يرتبط تاريخ الطب ارتباطاً وثيقاً بتاريخ البيئة. لكن التمايز الشديد بين الكيفية التي يدرس بها الجسد والبيئة ترتبط بظهور حقل دراسات المناطق وممارسات تعود جذورها إلى تحويل الطب والعلم إلى مهنة. (2) مع ذلك، كان مؤرخو البيئة والطب يعملون سوية داخل أطر عمل متداخلة، مبنية على فهم التواريخ الطبية ضمن متغيرات وأحداث بيئية، والتي لها آثارها الطبية.(3) ولذلك ينبغي فهم تحويل الجسد إلى موضوع طبي وحقل دراسة، ومسح البيئة، كسيرورتين تاريخيتين تم إنتاجهما معاً بشكل مشترك. تؤكد هذه المقالة على العلاقة المفتوحة والتعاضدية بين الجسد البشري وبين البيئة، من خلال فحص ردود الفعل على فيروس الجدري في العراق خلال العهد الملكي (1921-1958). وتلقي الضوء على العلاقة بين العوامل الجغرافية والبيئية وانتشار مرض الجدري وعملية استئصال المرض المتزامنة مع التنمية الريفية والمدينية. (4). تزامنت الحملة الواسعة النطاق في العراق للقضاء على مرض الجدري في الخمسينيات مع جهود متزايدة بذلتها الدولة لترسيخ المركزية والسعي إلى تحويل أراضيها مادياً وحكم مجموعات سكانية متنوعة، تقع خارج سلطتها. وعلى الرغم من تحديد الروابط بين المرض والبيئة والمكان، واللجوء إلى اللقاح المضاد للجدري في الإمبراطورية العثمانية، (5) فقد ظل الجدري موجودا كوباء في العراق أثناء النصف الأول من القرن العشرين. (6). وجسّدَ الفشل في استئصال هذا الوباء المستفحل أحد أبرز التحديات أمام تأسيس الدولة العراقية. ولم يستأصل النظام الهاشمي الجدري إلا في أواخر الخمسينيات، قبيل ثورة 1958 التي جاءت ضد الملكية.

الاستجابة للمرض المستوطن وبناء الدولة الحديثة.

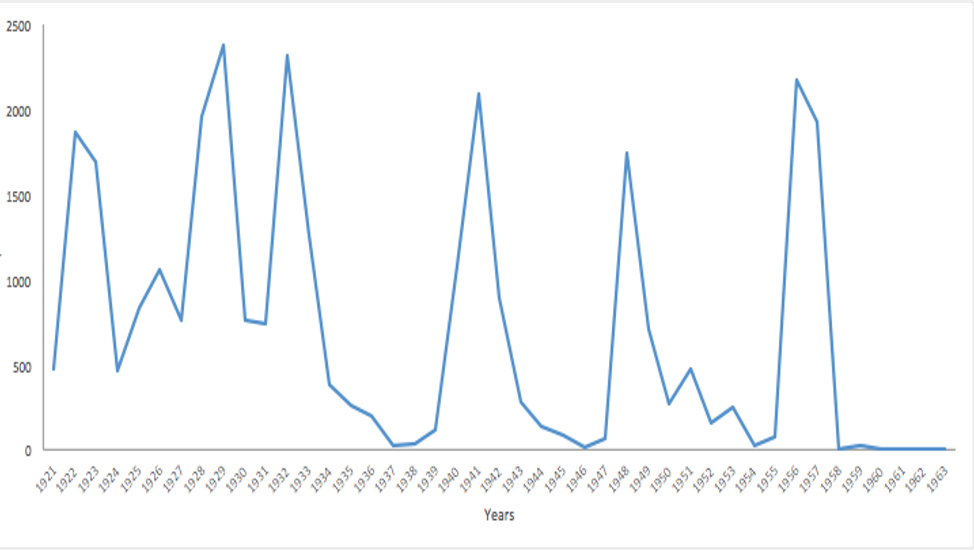

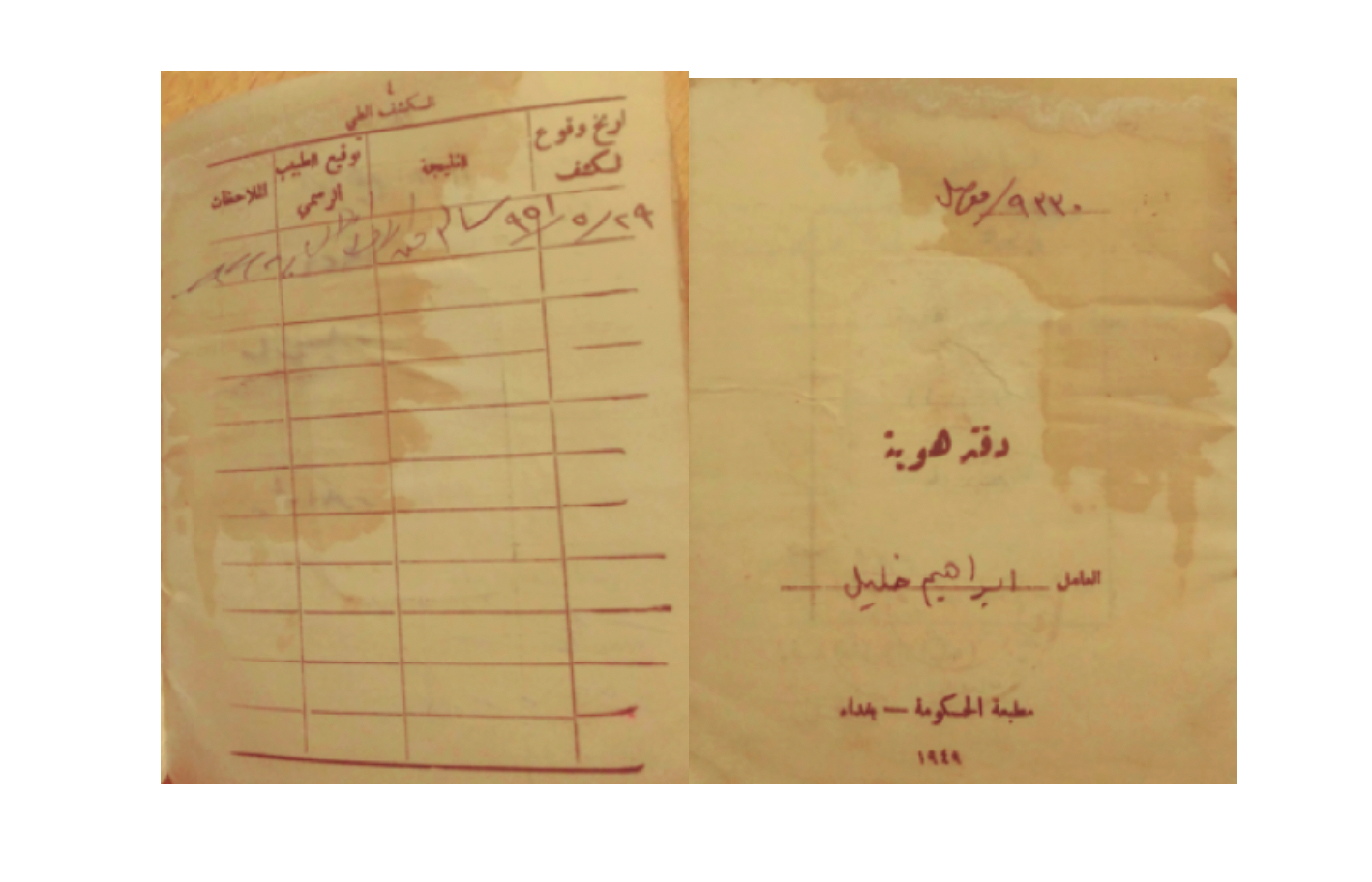

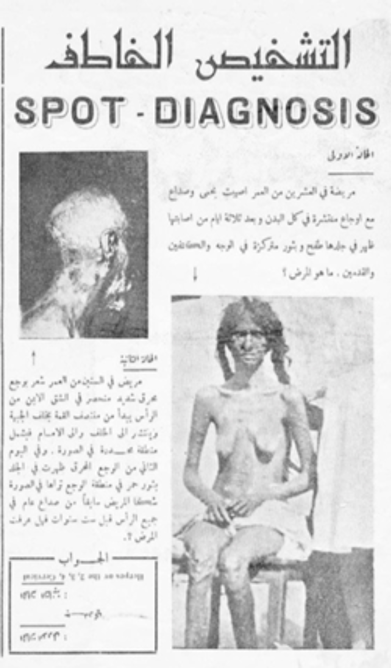

من الثابت أن الجدري أثناء العهد الملكي، قتل أكثر من ثلاثين ألف شخص (الشكل 1). (7) وفي بداية 1949 قامت وحدة الطب الوقائي بمهمة لقاح تهدف إلى تلقيح أي عراقي لا يمتلك وثيقة لقاح صالحة (الشكل 2). فضلاً عن ذلك، طالبت الدولة جميع المسافرين القادمين من بلدان كالهند وإندونيسيا وإيران وباكستان وسوريا بإبراز وثيقة تلقيح رسمية وبخلاف ذلك سيتم وضعهم في مراكز حجر صحي. (8). وبحلول سنة 1952 ورغم هذه الجهود، لم تفلح الدولة إلا بتلقيح ثمانمائة ألف عراقي، تاركة أكثر من خمسة ملايين شخص دون تلقيح . وكان أحد أسباب هذا الوضع هو النقص المتواصل في العمالة الطبية في البلاد. (9). ففي ذلك العام لم يتخرج إلا عشرون طبيباً وخمسة وعشرون صيدلياً وخمس وثلاثون ممرضة من الكلية الطبية الوحيدة في العراق. وكان هناك فقط 752 طبيياً، و434 ممرضة و263 موظفاً في المجال الصحي لخدمة البلاد كلها. (10). ورغم أن الجدري كان موضوعاً مهماً في المناهج الطبية، إلا أن البنية التحتية للتعليم الطبي في البلاد لم تنتج ما يكفي من العناصر لمعالجة حتى الاحتياجات الطبية البسيطة للسكان، ناهيك عن انتشار مرض معد (الشكل 3).

[الشكل رقم 1: حالات الإصابة بالجدري 1921-1958. معطيات تم جمعها تستخدم نشرة المرض المستوطن، معهد علم الأمراض، وإحصاءات الصحة الحيوية.]

[الشكل رقم 2، بطاقات الهوية في 1949 التي تم توزيعها من بغداد تضمنت تعليمات حول تلقيح المواطنين وتحديثات طبية إضافية.]

[الشكل رقم 3- عمود التشخيص الخاطف من جريدة كلية الطب الملكية التي يحررها الطلاب. أخبار الكلية الطبية، 6، العدد 5 (1950). تم الحصول على إذن النشر من أرشيف عائلة قطان.]

في الوقت نفسه، انخرط العراق في عدة حملات صحية عالمية مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. (11). وقوضت حقيقة فشل الدولة في تلقيح سكانها الصورة نفسها التي حاولت تقديمها، وهي صورة قائد إقليمي وحليف دولي في الحرب ضد المرض المعدي. ولمعالجة هذا الوضع، قام النظام الملكي بين 1956 و1957 بحملة تلقيح واسعة النطاق. وأدت الحملة إلى تلقيح مليون ونصف عراقي تقريباً ضد الجدري وأمراض أخرى، وسهلت الحملة الإحصاء السكاني الأكثر شمولاً في تاريخ العراق الملكي. وقاد الإحصاء إلى إصدار شهادات ولادة وبطاقات هوية بشكل جماعي، وساعد أيضاً في تبرير مشروع ضخم هدف إلى نزع ملكية الأراضي الحضرية من خلال إزالة العشوائيات ومشاريع إعادة إسكان فقراء المدن. ولكن هناك سؤال يطرح نفسه؛ لماذا انتظرت الدولة العراقية حتى الخمسينيات كي تواجه إستفحال مرض الجدري؟

في الخمسينيات، موّل النمو المتزايد في عائدات النفط التوسع السريع لمشاريع الدولة العراقية التنموية، وخاصة مؤسساتها المالية والطبية والإحصائية والحضرية. وعلى سبيل المثال، أسس البرلمان العراقي مجلس التنمية في 1950 كي يدير وينفق سبعين بالمائة من عائدات النفط الوطنية ويمول بشكل رئيسي مشاريع بنية تحتية ضخمة. تبع هذا توسيع مكتب الإحصاء التابع لوزراة الاقتصاد في 1951، وزارة الصحة في 1952، (12) ووزارة الإسكان في 1956. وعملت كل من هذه المؤسسات بالتنسيق مع بعضها للقضاء على مرض الجدري، واستخدمت التفويض الواسع لتحسين صحة المواطنين العراقيين كي توسع في الخفاء بنية المراقبة الخاصة بالدولة، وتعزز السيطرة العابرة للحدود على القبائل البدوية، وتقوم بهجمات سياسية ضد الدول المجاورة مثل إيران، وتسرع تشريد السكان الأفقر من الأراضي الحضرية ذات القيمة العالية.

لم تختلف العلاقة بين الاستجابة للوباء وتوسع الدولة في العراق عن الدور الذي لعبه انتشار الكوليرا في استعمار الهند في القرن التاسع عشر. (13). وبصورة مشابهة، قادت جهود استئصال الحمى الصفراء والملاريا إلى إنشاء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في 1946، وهي منظمات ساعدت في إضفاء طابع قانوني على الحملات الإمبريالية الأميركية في نصف الكرة الغربي وما وراءه. (14). وفي كل حالة، كانت الطموحات التنموية لكل من الدول الكولونيالية وما بعد الكولونيالية مشروطة بتوفر أجساد عاملة صحية ومنتجة يمكن احتواؤها ضمن فضاءات منظمة وواضحة. على أي حال، شهدت حقبة الخمسينيات في العراق هجرة جماعية من المحيط الريفي إلى المراكز الحضرية وحركات احتجاج ضخمة في 1948 و1952 وأعمال شغب تلت أزمة السويس في 1956. بالتالي، شكل الفشل في استئصال وباء الجدري تهديداً متزايداً لقدرة النظام الهاشمي على البقاء في السلطة. وبينما شكلت أحزاب البعث والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الوطني الطليعة، فقد كانت أجساد وحارات الرعايا المجردين من الملكية هي المجسدة مادياً في المعارضة. وجاء الجزء الأكبر من الجماهير المحتجة من صفوف الجيش والشرطة وصناعات البناء والألبان والخدمات المحلية. والأكثر أهمية، كانت أجسادهم المحتجة هي الأكثر تعرضاً للعدوى. (15)

حملة اللقاح في 1956-57 وتأسيس جهاز مراقبة 1957

رعم الانحدار التدريجي الملاحظ منذ 1949، أصاب تفشي الجدري 2137 عراقياً في 1956 (الشكل 1) (16). ومن ثم حصول الدكتور عبد الرحمن القطان، الذي تخرج ضمن الفوج الثاني من الكلية الطبية الملكية العراقية في بغداد في 1933، على وظيفة خاصة من وزارة الصحة المؤسسة حديثاً كي يعالج وباء الجدري في الشمال، والذي كان بؤرة تفشي المرض. وبينما كان القطان يقود إجراءات اللقاح في الشمال، انطلقت حملة مؤلفة من رجلين هما الدكتور حسان الرملي والدكتور محمد زكي عبد القادر وذلك لتلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الأقاليم الوسطى والجنوبية. وشملت حملة التلقيح في 1956 تلقيحاً ضد أمراض أخرى متفشية كالكوليرا والخناق والسعال الديكي. ورغم أن الحملة بدأت في الشمال، فقد توسعت في 1957 في أنحاء العراق. (17). وصنفت وزارة الصحة تفشي المرض كوباء، وطبقت قيود سفر متعلقة بالجدري على السياح والعمال المهاجرين والقبائل البدوية على حد سواء. وتوسعت قيود السفر كي تشمل الدول المجاورة مثل الأردن والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن. (18). وبدأ تلقيح القبائل البدوية في 1956 وتواصل حتى العام التالي، حين أمر وزير الصحة الدكتور عبد الأمير علاوي كبير أطباء محافظة أربيل بإرسال فريق إلى الأراضي الحدوية لأربيل ونينوى لمواصلة التلقيح. (19) ساعد هذا الإجراء في منع انتشار الجدري، لكنه غذى أيضاً تصورات كارهة للأجانب بأن ”العدوى جاءت من إيران“. (20) فضلاً عن ذلك، أنشأت المزيد من القنوات وذلك لتمكين مسؤولي الدولة من مراقبة حركة القبائل البدوية القليلة المتبقية بين الدول (التي قُدر عددها بثلاثمائة ألف في 1957) وذلك في محاولة لتأكيد السيطرة على الحدود والتشجيع على التوطين.

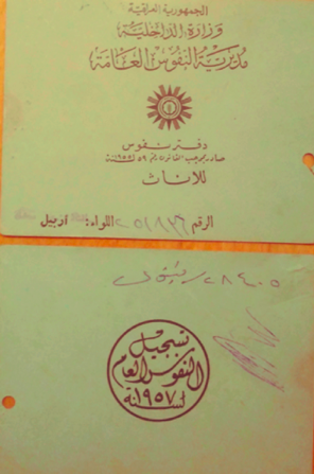

مستفيدةً من هذا المدخل المتزايد إلى الأجساد المريضة والصحية، أمرت الوزارة الأطباء الذين يقودون جهود التلقيح بالقيام بإحصاء سكاني شامل. وشمل جمع المعطيات الديمغرافية تاريخ وزمن التلقيحات المدارة، وكذلك توقيع السلطة الطبية التي قامت بالمصادقة على الحدث (الشكل 4). وبعد الحرب العالمية، حدث نمو درامي في الجهاز الإحصائي للدولة العراقية، وخاصة بعد تعيين خبير الإحصاء البريطاني كي. جي. فينيلون في 1951 كخبير للحكومة في الإحصاء في وزارة الاقتصاد العراقية. على أي حال، ما هو غير معروف جيداً هو أن الفرق الطبية الخاصة بالتلقيح ضد الجدري ساعدت بصورة كبيرة في القيام بالإحصاء السكاني لعام 1957 وأسهمت في تعداد سكاني، كان على الإجمالي بقُدر ستة ملايين ونصف مليون نسمة.

[الشكل 4، إحصاء 1957 وبطاقات الهوية. لا حظوا أن النظام ما بعد الملكي واصل الإشارة إلى إحصاء 1957.]

خطاب استئصال المرض يمكّن من تشريد المهاجرين

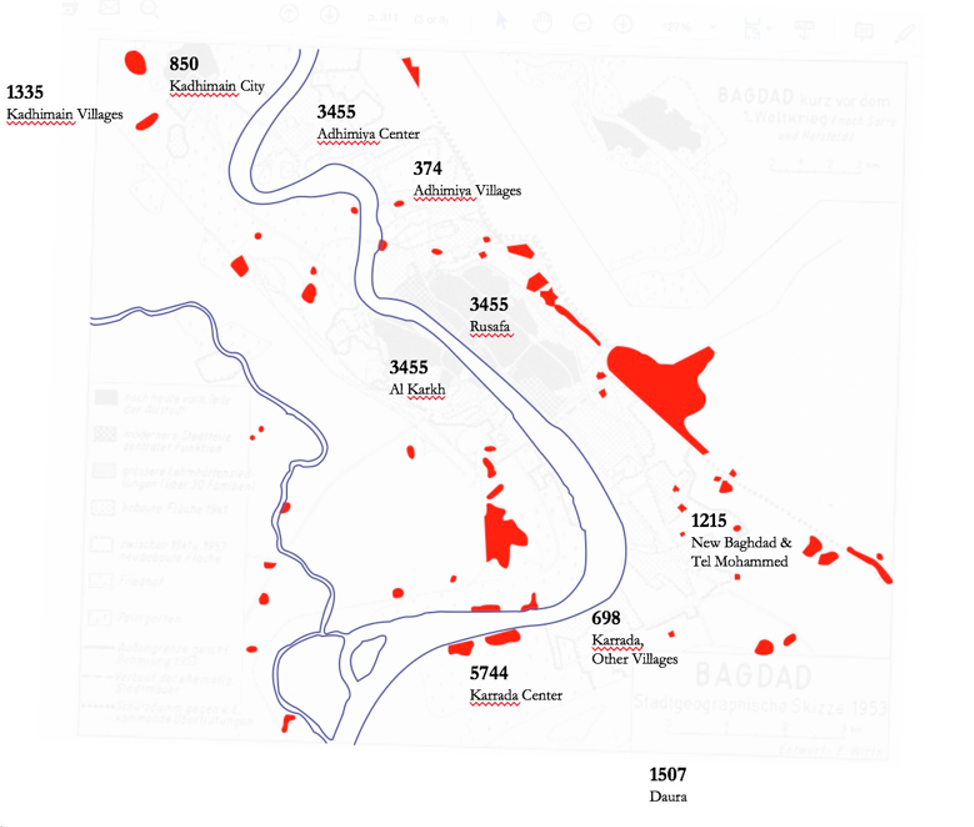

في حوار جرى في نيسان 2020، تذكر الروائي العراقي عبد الله صخي بدقة إنه حين كان في الخامسة من عمره في 1956، جاءت مجموعة من الممرضات بالملابس البيضاء إلى حارته ”العاصمة“ والتي كانت تقع خلف السدة في بغداد. (21). تنقّلْن من منزل إلى آخر في محاولة لجمع أطفال مثله في حملة التلقيح في 1956-57. وقال إن لسان اللهب الأزرق الكثيف الذي استُخدم لغلي الماء الذي يعقم الأجهزة بين عمليات التلقيح سحر أطفال الحارة. نجت عائلة صخي من الوباء لكنه تذكر عدة أشخاص في حارته كانت ندوبهم علامات مستمرة على معركتهم مع الجدري. كانت أسرة صخي جزءاً من هجرة جماعية من المحافظات الريفية مثل العمارة إلى بغداد في الأربعينات والخمسينات (22) (23). وكان المهاجرون الذين يصلون إلى المدينة يستقرون في أكواخ القصب والطين (والتي كانت تدعى الصرائف) في قطع أرض فارغة، وتحت الجسور، وفي محيط المدينة. وفي حارات مهاجرين ضخمة مثل ”الشاكرية“ و“العاصمة“ استخدموا جلود الحيوانات والطين وسعف النخل والحصر القشية وطوباً جففته الشمس مصنوعاً من تربة طينية دقيقة، والقصدير والعصي الخشبية، ومواد أخرى متفرقة لبناء أكواخهم وغالباً ما كانت الأقرباء وأبناء القبائل يبنون الأكواخ قرب بعضهم. وقبل الإحصاء السكاني أشرف فينيلون على الإحصاء السكني الذي أحصى 16،413 كوخاً و491 صريفة وبلغ العدد الإجمالي لهذا النوع من الأبنية المؤقتة 904،43. وأحصى أيضاً ما يقارب 150 خيمة في بغداد الكبرى (الشكل 5).

في 1957، وصف عامل اجتماعي إيراني يدعى ساتاريه فارمان الصريفة أو الكوخ بالتالي:

”يتألف من غرفة واحدة تؤدي جميع وظائف المنزل، بما فيه العيش والنوم والأكل والطبخ والغسل وأحياناً إيواء الحيوانات والطيور. وينشأ عن هذا الشكل المزدحم وغير النظيف من الحياة أوضاع تخلق بيئة مثالية لتوطن وانتشار المرض والقذارة والصحة السيئة بشكل عام. إن أمراضاً مثل الجدري والسل والتيفوئيد كانت منتشرة كما هو معروف، وسكان المنطقة قيد الدراسة مثلوا لسوء الحظ خطراً متواصلاً على صحة السكان الحضريين بعامة“. (24).

إن وصف فارمان للمهاجرين كناقلين للجدري والسل والتيفوئيد كان منتشراً بشكل شائع في الصحافة العراقية ووثائق الحكومة. ما أغفلوا ذكره هو أن سكان بغداد الأكثر رفاهية كانوا يرمون قمامتهم ومخلفات مجاريرهم في حارات المهاجرين، ملوثين للماء والتربة، ومسببين انتشار المرض. (25). ووصف الدكتور هاشم بركات مدير صحة بغداد الجهود التي قام بها قسمه في 1957 في تعقيم الصرائف وتطهيرها بالبخار، قائلاً إن هذه الإجراءات كانت مؤقتة. (26) غير أن مجلس التنمية أطلق خطة طويلة الأمد واستأجر شركة دوكسياديس اليونانية. وبمقتضى هذا البرنامج، أعلن الدكتور بركات أن الدولة ستقدم للمهاجرين المياه النظيفة والطرقات والكهرباء ومساكن أفضل وإعادة توطين في مناطق فيها مدارس وعيادات صحية. لكن هذا المشروع لم يبصر النور أبداً بشكل كامل. (72) وسنة بعد أخرى، حين كانت بلدية البصرة ووزارة الإسكان أو مديرية الصحة تحاول طرد سكان الصرائف من حاراتهم، كانوا يقاومون وكان يتم استدعاء الشرطة للمساعدة. والمفارقة أنه في حارات مثل ”الشاكرية“، كان قسم كبير من سكان الصرائف عناصر في رتب منخفضة في الجيش والشرطة. وهكذا فإن ضباط الشرطة في مستوطنات المهاجرين كانوا غالباً يواجهون موقفاً يضطرون فيه لاعتقال وضبط وحتى جرف مساكن زملائهم في الصرائف. وهناك تقرير أعده ب. كاتشاشي وهو موظف في مكتب شركة دوكسياديس في بغداد يتعلق ب“سكان الصرائف“ يتحدث عن مواجهة بين مديرية الصحة، وبلدية بغداد، وضباط الشرطة وسكان الصرائف في 1956:

” نتيجة للفعل الذي قامت به مديرية صحة العاصمة في نقل سكان الصرائف من حارة المياه القذرة رفض بعض السكان ووقف حوالى 300 منهم في وجه الموظفين المسؤولين ومنعوهم من القيام بأعمالهم، مما أجبر أمانة العاصمة على طلب مساعدة الشرطة، للتحقيق ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ذلك، وهذا وفقاً لرسالتها رقم 14282 بتاريخ 9 حزيران 1956“ (28).

ما أهملت مديرية الصحة ذكره هو أن الأرض التي شغلها المهاجرون كانت تزداد قيمة. ولم يكن الازدياد في القيمة بسبب مشاريع البنية التحتية العامة فقط (أنابيب الصرف الصحي، خطوط السكك الحديدية والطرقات والقنوات) بل أيضاً بسبب إكمال مشروع وادي الثرثار لدرء الفيضانات، مما عنى أن حارات مثل ”العاصمة“ لن تتوضع بعد الآن في مناطق الطوفان وبدلاً من ذلك ستصبح عقارات رئيسية لتطوير الضواحي. ومثل حملات التلقيح، ترافقت ”إزالة العشوائيات“ ومشاريع الإسكان مع أشكال تدخلية جداً من الإحصاء والمراقبة في شكل مسوح اجتماعية وممارسات مسحية. وقامت المهندسة المعمارية التي تعمل في شركة دوكسياديس ماريا زاغوريسيو وزميلها عبد الرزاق عبد الوهاب بمسح كهذا. مسحت زاغوريسيو والوهاب كلاً من ”الشاكرية“ و“العاصمة“ وقاما بمسح معماري بمعطيات اجتماعية اقتصادية تضمنت الدخل الشهري والمهن والعادات وكلفة البناء. (29). وقامت زاغوريسيو أيضاً بسلسلة من المقارنات بين حيي ”العاصمة“ و“الشاكرية“. ووصفتْ سكان ”العاصمة“ بأن معظمهم مزارعون من الجنوب، ويعيشون غياباً للأمن من يوم ليوم. واعتقدت أن سكان الصرائف في الشاكرية هم مواطنون ”دائمون“ للعاصمة بما أنهم عملوا كضباط شرطة بشكل ثابت وكجنود. (30). قارنا أيضاً بين مواقف بين سكان الحارتين. مثلاً، لم يكن هناك مدارس مكرسة في ”الشاكرية" أو ”العاصمة“. وكان الأطفال في ”الشاكرية“ يضطرون للسير لمدة ساعة ونصف كي يصلوا إلى المدارس في بغداد. ولاحظت زاغوريسيو أن الناس في ”الشاكرية“ شكوا من غياب المدارس بينما في رأيها لم يبد أن أحداً يكترث في حي ”العاصمة" (31). وتنوعت في تقريرهما المواقف بخصوص الخدمات الصحية. فبينما ظن كثيرون من سكان ”الشاكرية“، أن زاغوريسيو طبيبة وطلبوا منها أن تلقح أطفالهم ضد الجدري، زعمت أنه لا أحد في حي ”العاصمة“ يعرف ما هو الطبيب (32). لكن الروائي العراقي عبد الله صخي يروي أن سكان حي ”العاصمة“ أبدوا اهتماماً شديداً بحملات التلقيح وتقيدوا بها. وعلى الرغم من أن ملاحظات زاغوريسيو تؤكد تحيزاتها المسبقة ربما ضد معظم السكان المهمشين في بغداد، إلا أنها تشير إلى مدى صعوبة أن تثق المجموعات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً بتدخل الدولة حين تتقنع البرامج الاقتصادية المدعومة من النخبة كحملات صحة عامة تطرح خياراً مزيفاً بين أوضاع حياة غيرآمنة أو المزيد من التشريد والتجريد من الملكية.

خاتمة

يكشف تاريخ العراق عواقب التخفيف المتأخر والاستجابات غير الفعالة وغير المنظمة والطرق التي يمكن أن تستخدم بها إجراءات استئصال الأمراض كأداة للتحكم بالسكان، والتنمية المدينية والمراقبة المتزايدة خلف قناع الصحة العامة. وفي 1952، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الجدري هو أحد ستة من أخطر الأمراض التي تهدد الصحة العالمية والتنمية الزراعية. وفي 1969 بقي الجدري أولوية للصحة العامة العالمية والأجندات الصحية. ونُصحت البلدان التي تكافح الجدري بأن تطبق إجراءات احتواء السكان والسفر، وتؤسس بروتوكولات مراقبة مفصلة، وأن تطلق حملات تلقيح تشمل البلاد كلها. (33). وكما لخصنا أعلاه، طبق العراق الإجراءات التي نُصح بها في 1949، وطبقها بشكل جماعي في 1952، وثانية في 1956 و1957. بالتالي، لم يشكل صراع العراق مع الجدري جهازه الصحي العام ويسهم في جهود الدولة في إحلال المركزية فحسب، بل وضع البلاد وطاقمها الطبي في الساحة الدولية للطب الوقائي كمثال لتدخل الدولة الفوري والناجح في أوقات تفشي الأمراض المعدية. ولكن تاريخ الجدري في العراق يبين أيضاَ عواقب التخفيف المتأخر، والاستجابات غير الفعالة وغير المنظمة والطرق التي يمكن أن تستخدم بها إجراءات استئصال الأمراض كأداة للتحكم بالسكان، والتنمية الحضرية، والمراقبة المتزايدة تحت قناع الصحة العامة.

يقتضي الطب الوقائي وإجراءات استئصال الأمراض مراقبة موسعة من الدولة. وخلف قناع الصحة العامة، تقوم السلطات الحكومية ووسطاؤها باستمداد الشرعية من محاولاتهم لاحتواء المرض. وبعد أن تصبح إجراءات احتواء المرض معرّفة بصرامة ومطبقة يُسجَّل المواطنون ويُنظَّمون ويعُاد توطينهم في محاولة لتنفيذ خطط الدولة، والتي تبزغ منها تعريفات محددة من جديد للمواطنة الوطنية والطبية. وتحت حجج كهذه يُنْظر إلى تحولات بيئية ضخمة كإزالة العشوائيات والتوسع الحضري والتحكم بالطوفان كأسباب للمرض وكحلول له. ويمكّن تفشي الأمراض المعدية الدولةَ من بسط سلطتها على الزوايا والأجساد التي كانت خارج متناولها.

[ترجمة أسامة إسبر. يمكن قراءة الأصل الإنكليزي هنا]

هوامش

[1] Virginia Berridge and Martin Gorsky, “Introduction: Environment, Health and History” in Environment, Health and History, eds. Virginia Berridge and Martin Gorsky (London: Palgrave Macmillan, 2012), 1-22.

[2] For more on the professionalization of medical and scientific practice see Paul Starr, The Social Transformation of American Medicine: The Rise of a Sovereign Profession and the Making of a Vast Industry (New York: Basic Books, 1982). إن حصر البحث داخل الأقاليم في القرن التاسع عشر عزز هذه التمييزات:: the Koch-Pasteur rivalries being a well-known example. Thomas Goetz, The Remedy: Robert Koch, Arthur Conan Doyle, and the Quest to Cure Tuberculosis (New York: Gotham, 2014).

[3] See Christopher Sellers, “To Place or Not to Place: Towards and Environmental History of Modern Medicine,” Bulletin of the History of Medicine 92, no.1 (2018): 1-45.

[4] See S. Bahttacharya, “From foe to friend: geographical and environmental factors and the control and eradication of smallpox in India,” Hist Philos Life Sci. 25, no.3 (2003):299-317.

[5] إن التلقيح بالجدري هو طريقة للتلقيح يؤخذ بمقتضاها جزء صغير من بثور الجدري من مريض وتعطى لشخص آخر بهدف حقنة بكمية قليلة من الفيروس لتزويده بالمناعة ضده.

[6] إن جهود التلقيح التي أثنى على الباحث من القرن الثامن عشر إدوارد جينير بسببها، نتجت من قصص السيدة مونتاج كشاهدة عيان على الجدري في زمنها في القسطنيطنة وتجاربها اللاحقة في لندن.

David Shuttleton, Smallpox and Literary Imaginations, 1660 – 1820 (Cambridge: CUP, 2007), 161.

[7] كان العدد المقدر لسكان العراق أقل من ٤ مليون نسمة في ١٩٣٤ و٦،٥ مليون نسمة في ١٩٥٧.

World Health Organization, Smallpox and its Eradication, (Geneva: World Health Organization Pub, 1988), 350.

[8] "Qannun ʾIhdath Wizarat al-Sihha,” al-Waqaʾiʿ al-ʿIraqiyya, no. 28: 3076. March 24, 1954, 15.

[9] For more information on the medical apparatus of the Iraqi state, see Sara Farhan, “The Making of Iraqi Doctors: Reproduction in Medical Education” (PhD diss., York University, 2019); Omar Dewachi, Ungovernable Life: Mandatory Medicine and Statecraft in Iraq (Stanford, CA: Stanford University Press, 2017).

[10] Ibid, 34.

[11] Liat Kozma, “Between Colonial, National, and International Medicine: The Case of Bejel,” Bulletin of the History of Medicine 19, no.4 (2017): 744-71.

[12] ولم يحدث حتى عام ١٩٥٢ أن تبزغ وزارة الصحة وهيئتها الحاكمة. حتى ذلك الوقت حكم العراق صحة مواطنيه من خلال وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية تحت المنظمة الفرعية لمديرية الصحة.

See "Qānnūn ʾIhdāth Wizzārat al-Ṣiḥḥa,” al-Waqāʾiʿ al-ʿIrāqiyyah no.28: 3076. March 24, 1954, 127.

[13] David Arnold, Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India (LA: University of California Press, 1993).

[14] اعتمد أطباء الجيش الأميركي على الاكتشافات الكوبية لفهم الحمى الصفراء، منع المرض التدريب على مدار السنة في الجنوب الشرقي.

See Urmi Engineer Willoughby, Yellow Fever, Race, and Ecology in Nineteenth Century New Orleans (Baton Rouge: LSUP, 2017).

[15] For more information on rural migrants and their settlements, see Huma Gupta, The Architecture of Dispossession: Migrant Sarifa Settlements and State-Building in Iraq (PhD diss., Massachusetts Institute of Technology, 2020); Khalis H. Al Ashab, The Urban Geography of Baghdad (PhD diss., University of Newcastle Upon Tyne, 1974); Caecilia Pieri, Bagdad: La Construction d’une Capitale Moderne (1914-1960) (Beirut: Presses de l’ifpo, 2015); Fuad Baali, “Social Factors in Iraqi Rural-Urban Migration,” The American Journal of Economics and Sociology 25, no. 4 (1966): 359-64.

[16] Wizarrat al-Siha, al-Tibb al-Waqi al-Ijtima‘I, [Ministry of Health, Preventive and Social Medicine Section], No. 35452, November 11, 1956 – retrieved from the Kattan Family Archive; Ministry of Health, Annual Bulletin of Health and Vital Statistics for the year of 1956 (Baghdad: Government of Iraq Press, 1959), 31.

[17] Iraq Times, 10 September 1957.

[18] Ministry of Health, Annual Bulletin of Health and Vital Statistics for the Year of 1956 (Baghdad: Government of Iraq Press, 1959), 45.

[19] Iraq Times, 10 September 1957.

[20] Ministry of Health, Annual Bulletin of Health and Vital Statistics for the Year of 1956 (Baghdad: Government of Iraq Press, 1959), 46.

[21] Abdullah Sakhy, phone interview by Huma Gupta, 10 April 2020.

[22] Quoted in Al Ashab, “The Urban Geography of Baghdad,” 402; Doreen Warriner, Land Reform and Development in the Middle East: A Study of Egypt, Syria, and Iraq (Oxford: Royal Institute of International Affairs, 1962), 152-54.

[23] ʿAbd al-Razzaq al-Hilali, al-Hijrah min al-Rif ila al-Mudun fi al-ʿIraq (Baghdad: Matbaʿat al-Nijah, 1958), 48-56.

[24] Sattareh Farman, “The Social Problems of Urbanization in Iraq, Prepared for the Government of Iraq.” New York: United Nations Technical Assistance Programme, TAA/IRQ/4, 1958, 16, 17, 20.

[25] Maria Zagorissiou, “The Slums of Buffalo Holders,” March 20, 1958, Iraq Reports v. 126, Archive Files / 24000, Constantinos A. Doxiadis Archives.

[26] Iraq Times, 26 January 1957.

[27] For more information on the national housing program in Iraq and slum clearance efforts, see Huma Gupta, The Architecture of Dispossession: Migrant Sarifa Settlements and State-Building in Iraq, (PhD diss., MIT, 2020).

[28] B. Kachachi, “Sarifa Dwellers Baghdad/Re: CQA 172/ 12.6/1956,” July 10, 1956, Archive Files / QB 197, Constantinos A. Doxiadis Archives.

[29] The Sarifa Dwellers of Baghdad (Maria Zagorissiou Files, 1958), Archive Files / 36505, Constantinos A. Doxiadis Archives, 32.

[30] Maria Zagorissiou, “The Slums of Sarifa Dwellers,” 13 July 1958, Iraq Reports v. 127, Archive Files / 24001, Constantinos A. Doxiadis Archives, 3.

[31] Ibid., 13.

[32] Ibid., 15.

[33] The reports also advised improved measures of surveying all modes of travel including air and to employ an international registry list. See World Health Assembly, Reservations to the International Health Regulations, no. 23, 1970.